江戸時代から続く老舗「本郷屋」

埼玉・草加で200年以上の歴史

本郷屋の創業は江戸時代中期までさかのぼります。当時は「よろづや萬五郎」という名前で、あらものやを営み、棺桶(座棺)、ろうそく、線香などを取り扱っていました。

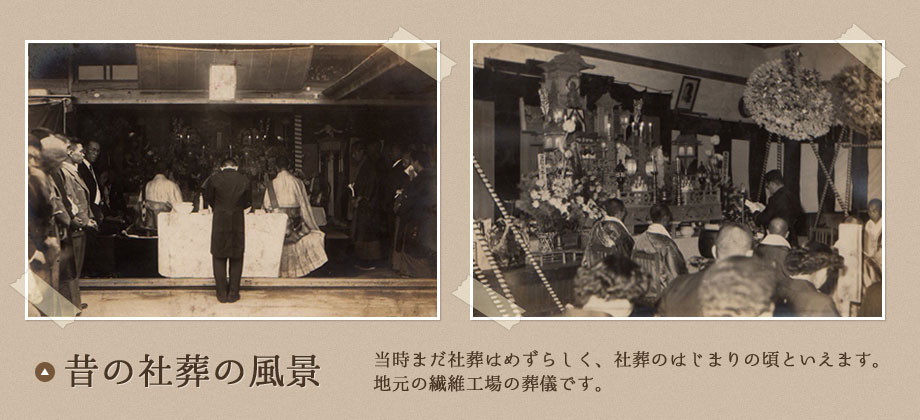

日清戦争(1894~1895)・日露戦争(1904~1905)のころから、自宅へ出張しての葬儀や、葬儀関連品のレンタル・設置などを行うようになりました。大正12年(1923)の関東大震災の時には完全に葬儀社として営業していました。

第一次大戦後(1914~1918)、昭和5年(1930)ごろから日本では火葬が本格化しはじめ、本郷屋の業務も拡大していきました。ただし当時、火葬を行えるのは経済的にめぐまれている家だけで、お金がない人はまだ土葬が当たり前という時代でした。

草加には米屋・燃料屋などが多く、その経営者たちは競って盛大な葬式をあげていました。今では門の前に「○○家」と書かれた門灯を出すことは珍しくありませんが、もとは本郷屋が大店の旦那衆の葬儀で権威づけに設置したのがはじまりといわれています。

日本初の緑ナンバー搬送車

左の写真は、病院から自宅へご遺体を搬送するための「遺体搬送車」の日本第一号のナンバープレートです。(昭和47年取得)

当時使用していた軽ワゴン車は今でも店舗に保管しております。

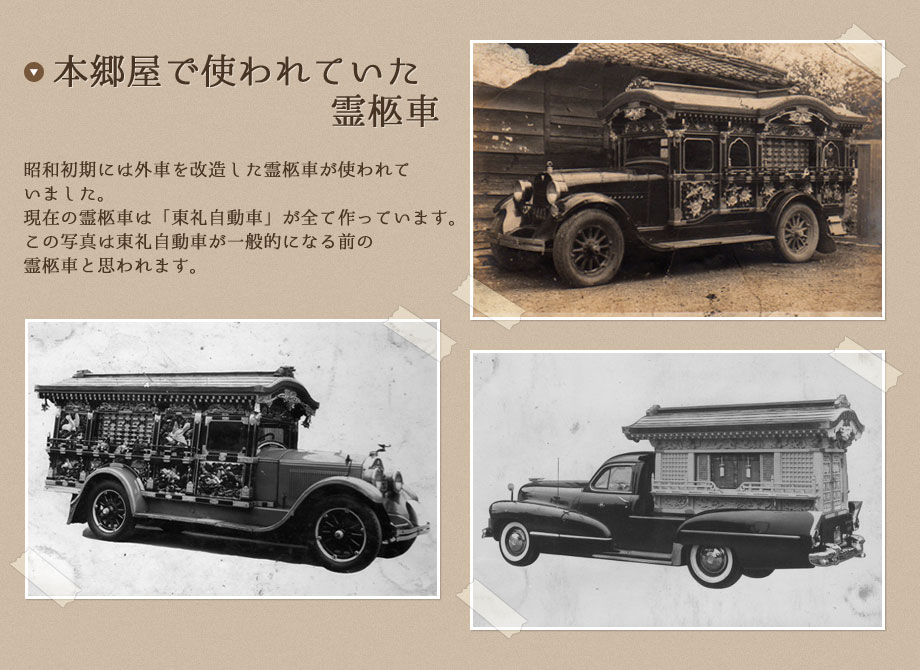

また、本郷屋では早くから霊柩車も所有・導入しておりました。下の写真は昭和初期ごろに使われていた本郷屋の霊柩車です。

いつの時代も、一人一人に喜ばれる葬儀を

時代を見据えた斬新なアイディア

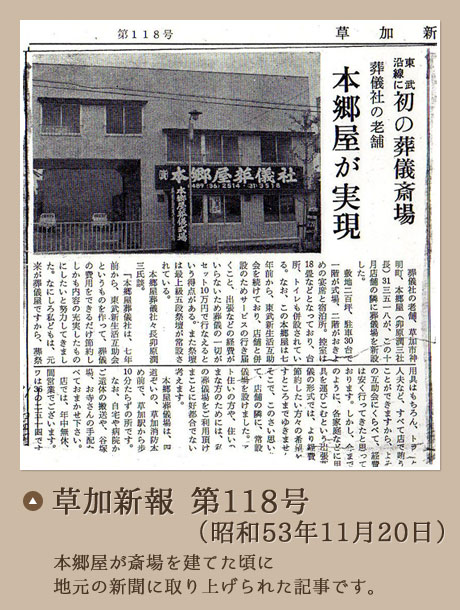

たとえば自社会館での葬儀。今でこそ当たり前ですが、本郷屋が斎場を建てた当時は自宅葬が主流でした。

しかし住宅事情の変化や、煩雑さ、コストなどを考え、自宅ではなく斎場で葬式をするという先例を作ってきました。

現在でも様々なご要望にお応えできるよう、オリジナリティのある演出にも積極的に取り組んでいます。

特許を取得したオリジナル祭壇『平等の橋』もそのひとつ。故人ゆかりの品を並べることができる祭壇は多くのお客様に喜ばれています。

その他にも、音楽をバックに故人の人生をつづった詩を朗読したり、60インチの大型モニターで故人を偲ぶビデオを放映したりと、他ではできないような演出にも対応しております。

「故人を弔う」という葬儀の本質を忘れず、長年の信頼と、時代を先取りする革新的なアイディアで、これからもお一人お一人に喜ばれる葬儀屋を目指してまいります。

本郷屋斎場の特長 本郷屋斎場の特長 |

本郷屋の歴史 本郷屋の歴史 |

オリジナル祭壇『平等の橋』 オリジナル祭壇『平等の橋』 |

ご葬儀ガイド『永久の想い出』 ご葬儀ガイド『永久の想い出』 |

生前完了葬「本郷屋のあんしん」 生前完了葬「本郷屋のあんしん」 |

会社概要 会社概要 |